Die Gallenblase – Allgemeines

Um jetzt schon mal aufzuräumen: Die Gallenblase stellt NICHT den Gallensaft her, das macht die Leber. Unsere Gallenblase ist lediglich dafür da, diesen Gallensaft zu speichern 🙂 So. Genug geklugscheißert. Es geht um die süße Gallenblase!

Die Gallenblase ist mit der Unterseite der Leber verwachsen, sie kuschelt sich da so richtig in die Leberkapsel rein. Sie ist 8-11cm lang (ich dachte immer, sie wäre kleiner) und sieht aus wie eine Birne. Auf Latein heißt sie übrigens „vesica biliares“ oder „Vesica fellea“. Das spielt hier keine große Rolle, aber falls Du mal auf einer Party oder beim Date angeben und komisch wirken möchtest, dann hau es raus!

Aufbau der Gallenblase

Die Gallenblase besitzt, wie die anderen Organe auch, eine Schleimhaut im Inneren. Diese besteht aus Zylinderepithel, welches kleine Mikrovilli auf sich trägt (kleine Ausstülpungen, ich stell mir die immer wie kleine Fingerchen vor hihi). Diese entziehen dem Gallensaft das Wasser, wodurch er stark eingedickt wird. Über der Schleimhaut, wie immer, kommt die Muskelschicht mit sehr dehnbarer, glatter Muskulatur (=können wir nicht steuern!). Außerdem haben wir noch einen Schließmuskel am Ende der Gallenblase, der entweder verschließt oder das Tor öffnet, damit die Galle raus in den Darm befördert werden kann.

Funktion

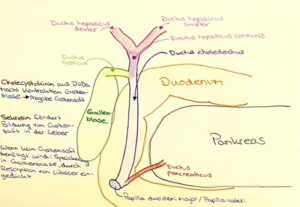

Wie oben bereits erwähnt, hat die Gallenblase eine einzige Aufgabe, und zwar das Speichern und Abgeben von der Gallenflüssigkeit. Hier beschreibe ich Dir nochmal den Weg des Gallensaftes von der Leber über die Gallenblase und dann letztendlich zum Duodenum (Zwölffingerdarm). Unten ist auch ein Bildchen angehängt, damit Du es Dir besser vorstellen kannst.

Also. Wir starten in der Leber, die Gallengänge innerhalb der Leber (Gallenkapillaren) haben nun die Gallenflüssigkeit gesammelt und sie zum Periportalfeld in den abführenden Lebergallengang geleitet. Aus der Leberpforte treten nun zwei Lebergallengänge, der rechte vom rechten Leberlappen (Ductus hepaticus dexter) und der linke vom linken Leberlappen (Ductus hepaticus sinister) aus. Diese beiden vereinen sich zum gemeinsamen Lebergallengang (Ductus hepaticus communis). Von diesem geht nun in einer scharfen Kurve der GallenBLASENgang ab (Ductus cysticus). Danach wird er dann Gallengang oder „Ductus choledochus“ genannt. Der ist jetzt ziemlich lang (6-8cm) und geht nach unten zum Zwölffingerdarm, wo er in die Papilla vateri mündet. Von der Bauchspeicheldrüse kommt auch noch ein Gang, der „Ductus pankreaticus“. Meistens münden sie gemeinsam in die Papilla vateri/ Papilla duodeni major, manche Menschen sind aber kleine Spezis, die haben dann zwei Mündungen nebeneinander.

Die Gallenblase und Hormone

Natürlich haben wir hier wieder spannende Hormone dabei, die die Gallenblase steuern können. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe Hormone dafür, dass sie so viele Funktionen haben 🙂

Cholecystokinin (CCK): Dieses Hormon kommt aus dem Dünndarm und sorgt dafür, dass die Gallenblase kontrahiert, sich der Schließmuskel entspannt und somit Gallenflüssigkeit austreten kann. Diese nimmt dann ihren Weg über die Gallengänge und endet schließlich im Duodenum (Zwölffingerdarm).

Übrigens wird die Gallenflüssigkeit zu 90% am Ende des Dünndarms wieder aufgenommen und über die Pfortader zur Leber gebracht, hier wird sie dann recycled! Das nennt sich auch „enterohepatischer Kreislauf“.

Sekretin: Dieses Hormon fördert die Bildung des Gallensaftes in der Leber und kommt aus dem Dünndarm. Genauer gesagt aus dem Zwölffingerdarm und dem Leerdarm (Jejunum). Es fungiert aber nicht nur als Gallensaftproduzent, sondern steigert auch die Bicarbonat-Sekretion in der Bauchspeicheldrüse (Bicarbonat ist alkalisch, also das Gegenteil von sauer. Es wird damit also der Nahrungsbrei neutralisiert). Außerdem hemmt es die Magensäurebildung und trägt dazu bei, dass der Magen seinen Inhalt langsamer entleert. Meist wird es zusammen mit CCK ausgeschüttet.

Gallenblase: Der Gallensaft

Der Gallensaft wird in der Leber produziert und dann zur Fettverdauung in den Zwölffingerdarm abgegeben. Durch seinen alkalischen pH-Wert (Lauge), wird der Speisebrei basischer gemacht (die Nahrung kommt ja sauer aus dem Magen), er ist also ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Verdauung! Wenn der Saft nicht mehr produziert werden kann oder durch Gallensteine nicht mehr in den Dünndarm geleitet werden kann, entstehen größere Probleme. Mehr hierzu findest Du in meinem Beitrag über die Gallenblasenentzündung.

Zusammensetzung

- Cholesterin

- Gallensäuren

- Wasser

- Elektrolyte

- Abbauprodukte, wie Bilirubin

- Bicarbonat und alkalische Phosphotase

- Phospholipide (z.B. Lezithin)

- Steroide

Funktion der Gallensäure

Die Gallensäure ist eigentlich ein Abkömmling des Cholesterins und der Endgegner für alle Fette, die wir so verdauen müssen. Da Fette wasserunlöslich sind, können wir sie nämlich schlecht ins Blut aufnehmen und dann mit der Niere ausscheiden bzw. ihre Bestandteile aufnehmen. Und hier kommt nun die Gallensäure ins Spiel! Sie setzt die Oberflächenspannung zwischen Fett und Wasser herab, damit wird das Fett emulgiert (also in kleine Fetttröpfchen umgewandelt). Wenn diese kleinen Fetttröpfchen nun im Dünndarm angekommen sind, ballen sie sich mit der Gallensäure zu sogenannten „Mizellen“ zusammen. Diese Mizellen können nun super von den Enzymen im Darm (Lipasen) gespalten und von den Zellen aufgenommen werden. Außerdem sorgt die Gallensäure dafür, dass der Dünndarm weniger arbeitet und der Dickdarm mehr ackert!

Hier nochmal ein schönes Video über die Gallenblase und ihren Saft!

Hi! Mein Name ist Anna, ich bin gelernte Physiotherapeutin und komme aus dem wunderschönen Hamburg. Ich bin gerade dabei, Heilpraktikerin zu werden und will Dir mit diesem Blog all mein gelerntes Wissen aus dem Unterricht, den Skripten und Fachbüchern näher bringen. Viel Spaß beim Durchstöbern! 🙂